三善晃の小品を弾く

三善晃の小品はぎゅっと詰まった音の小宇宙です。それぞれに題材の違いがあり、曲想は表面的には千差万別だけれども、どの曲も“三善晃”の色合いで覆われています。

それはちょうど、ショパンの作品におけるZalジャルと共通するかもしれません。

或るパリの高名な婦人が、ショパンにこう尋ねたことがありました。

「あなたの音楽を聴くたびに、心が厳粛な瞑想で満たされていくのを感じますが、なにゆえ、表面的には甘く優しいだけの調べに思われるこれらの作品が、いつの間にか、聴く人の心に哀しげな畏敬の気持ちを生じさせるのですか?そして、この不思議な情緒には、どのような名が与えられるべきでしょうか」

それに対してショパンは。。。

「あなたの心が不意に暗い影に包まれたのは、思い違いなどではありません。私もまた、どのようなつかの間の楽しみを味わっていても、決してその感情から逃れることができないのですから。

それはたしかに、表土のごとく私の心を覆っています。私が知る限りでは、ポーランド語の《ジャル》Żal という言葉だけが、この気持ちをうまく表してくれます。他の言語の中にはどうしても同等の言葉を見つけられません」

話が逸れますが、ショパンと言えば、ショパン国際コンクールの開催がもう目前に迫ってきました。SNSを目にしていると、すでにもうなかなかの賑わいを見せています。

コンクール後に出版される、音楽雑誌『ショパン〜ショパン国際コンクール特集号』に、今回ファイナルのレビューを執筆します。皆様、ぜひお手にとってご覧頂けたら嬉しく思います!

前回の2021年は藤巻暢子さん、前々回の2015年は萩谷由喜子さんが書かれていて、お二人とも評論家として第一人者ですから、実に語彙が豊富で、しかも的を得ていることこの上なく、つまり私にはかなり荷が重いのですが、もうこうなったら、私なりの語り口で書かせて頂こうと開き直ることにします😅

さて、話を三善晃に戻しましょう。

年末に開催される「三善晃ピアノコンクール」に、三善晃の小品集を弾く部門が新設されたので、今年のカワイ表参道パウゼシリーズのセミナーは、コンクールで演奏できる曲を題材に取り上げます。

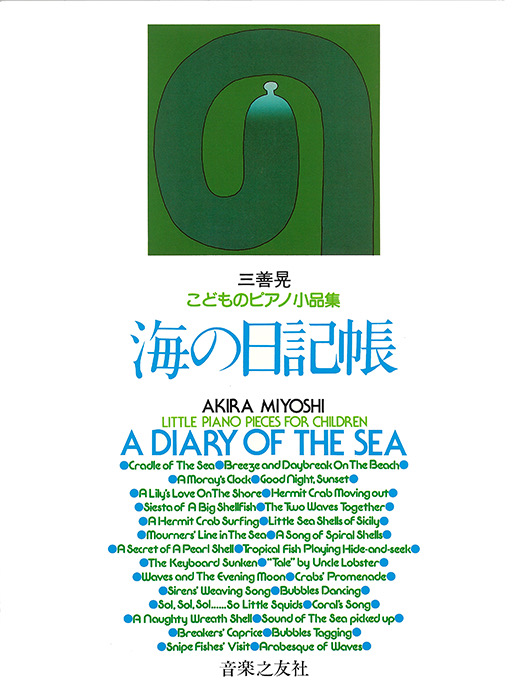

人気曲集の『海の日記帳』です。三善先生が沖縄の海に出かけたときに体験を元に作曲された曲集です。最も知られているのは最終曲の「波のアラベスク」。あちこちのコンクールの課題にも取り上げられています。

『海の日記帳』に収められている曲は、どの曲も動きが活発です。ちょうど水中を泳ぐ魚のように、自在に向きを変えながら、音域も自由に上下して、その伸びやかさが魅力でしょうか。

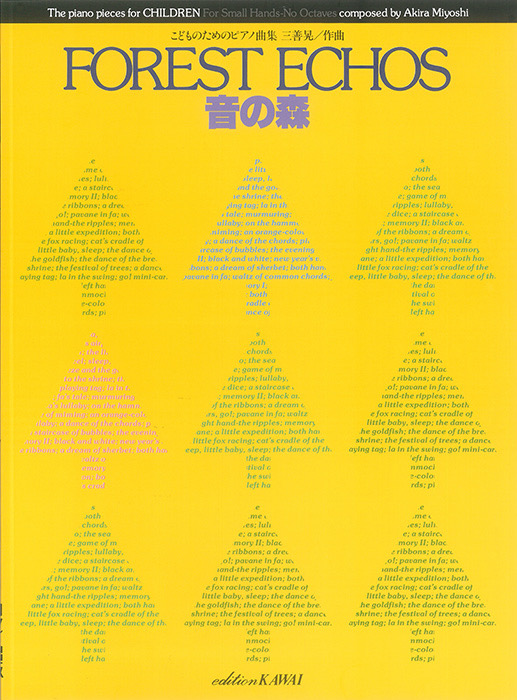

そしてもう一つの雄、『音の森』。ピアノを習い始めて間もない頃に頑張れば弾ける曲から始まり、非常に難しい最後の「はしれ、ミニ・カー」まで。多彩な曲が収められています。

基本的にこれら2冊は子供のための小品集として出版されています。

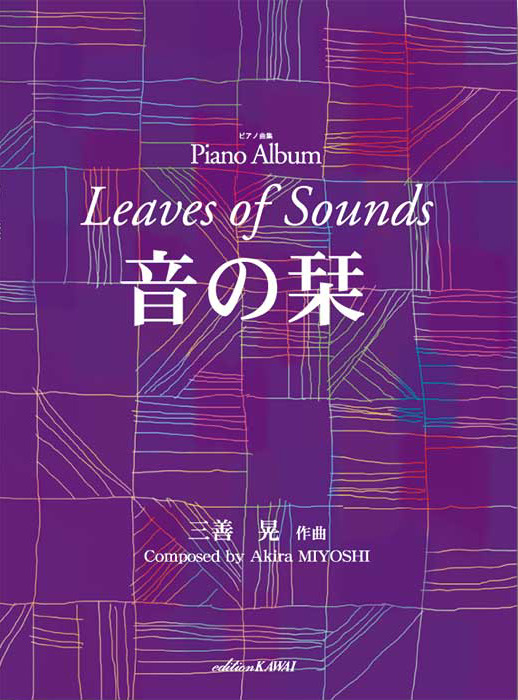

これはご存知ない方もいらっしゃるでしょう。『音の栞』音のしおりと読み ます。私は最初読めませんでした。。。。

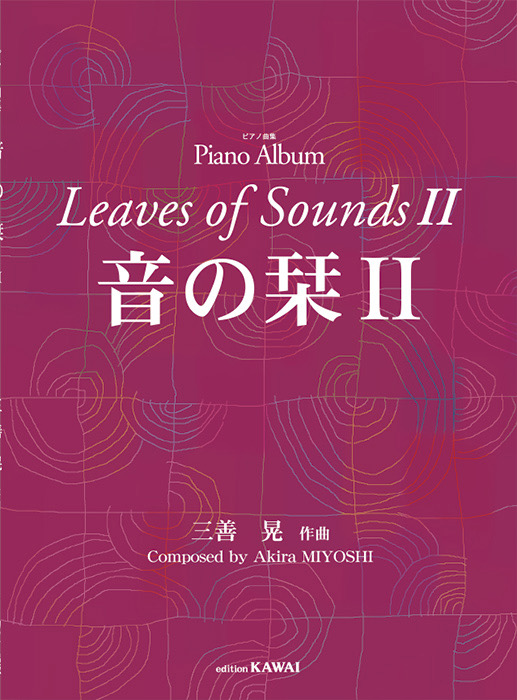

こちらは『音の栞その2』。これら2冊は子供のためではなく、大人のためのピアノ小品集です。

しかし、三善先生は巻頭にこうご挨拶されています。「これはピアノメソードの5、6巻の併用曲集として。。。。。」

うーん、冗談かしら。どう考えてもそれはあり得ないというもの。ピアノメソードの第5巻といったら、やっと4巻でハ長調の音階が片手ずつ弾けて、さぁ、少しテクニックを広げましょうかというよちよち段階。それでどうやってここに収められている難曲が弾けるとお考えなのか、まったく意味不明です。

『音の森』最終曲の「はしれ、ミニ・カー」にしたって、通して弾けるようになってから、それから50回は練習しましたが、それでもなかなか手の内に入らない。

でも三善晃の音楽は緻密で響きが美しい。

まず構成をつかみ、それから主題を見つけて追っていく。ただやみくもに譜読みするより、ずっと早道です。

同じ海を題材にしていても、彼の人を港で想う「シシリエンヌ」と、波が幾重にも寄せてきてユーモラスな表情を見せる「波のアラベスク」とでは、こうも情緒が違うかと、かけ離れた曲想を持つ2曲に魅せられます。

シシリエンヌには人の心の描写があり、波のアラベスクはユーモラスな波の情景の描写。

ぐっとノスタルジーが胸に迫る曲「山は雪、里は花」は、その両方を寄せ持つ曲。今、私の心にはもっとも響く曲です。

4冊の曲集から選んだ11曲。練習に身を入れているところです。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。