横浜は大嵐!マズルカレクチャーコンサート@カワイ横浜プラージュ

みなとみらい線の馬車道駅を出ると、すぐそこにカワイ横浜店はあるのですが、横なぐりの雨の中、意を決して外に出ます。台風がきているにしても横浜は特に天気が荒れ模様です。

「雨おんな」ではないつもりですが、回数あるうちにはこういう日もあります。

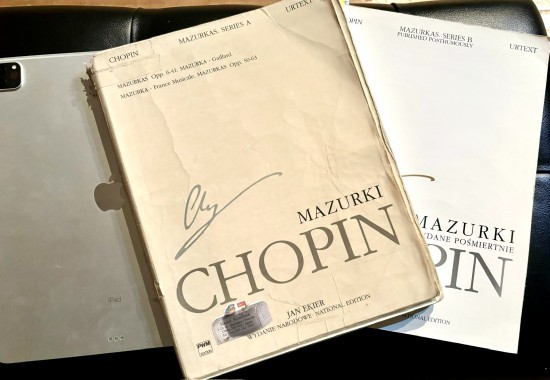

さて、9月5日(金)カワイ横浜プラージュで第2回のショパンマズルカのレクチャーコンサートです。この日はマズルカ後半をテーマにします。

取り上げた曲は、まず中期のマズルカ作品30、作品33、作品41はそれぞれ4曲ずつのセットです。ジョルジュ・サンドと知り合うまでの、パリ時代の上昇気流に乗った頃の傑作で、舞踏的な要素も十分に持ちつつ、農村の情景の描写もあり、民俗楽器の音の模倣もあります。その一方で、踊りとしてのマズルカからバラード的な叙事詩の域に足を踏み出している曲もあります。

単発のエミール・ガイアール、ル・フランス・ムジカーレに掲載されたノートル・タンの2曲を挟み、

作品50、56、59はそれぞれ3曲ずつのセットで、マズルカと言っても舞踏の特色はかなり薄れ、舞踏詩の世界へと発展していきます。

どのセットがいちばん好きですか?と聞かれたら、中期までなら、迷わず『作品30』と答えます。そのくらい作品30は、私にとって魅力的です。何かと話題の多い作品33だって計り知れない魅力がありますが、終曲の4番が私はあまり惹かれるものがありません。

作品30は、始めの1曲目からしてもうその美しい調性の変化に心動かされます。冒頭のクヤヴィアクから、マズールに変わっていく部分は100回、200回と弾いたけれども、それでもこの美しさ、筆舌に尽くし難いやるせなさに、飽きることがなく、いつ弾いてもまた身が震えるような感動を覚えます。

この部分について他の人と話したことはないのですが、他の人の演奏を聴くと、意外にここをさらっと弾いています。感極まらずに、あえて冷静を装ってそうしているのかもしれません。

2曲目は、弱い、強いが交互に出てきて、これが会話のような印象を与えるのですが、ある時は賛同する、ある時は断定的に断固もの申す!だったりと、非常に具体性をもって変化します。それに続くクヤヴィアクリズムの連続。和声のグラデーションが、不安や悲しみといった暗い感情と、温かみのある感情を風が撫でるように通り過ぎていきます。

続いて、マズルカの醍醐味でもある同じモチーフの8回もの繰り返しが出てくる。これをその日の気分や工夫で即興的に変えていく。こんな楽しみはマズルカだけのもの。

続いて3曲目は、山岳地方のマズルカを思わせるほど強い性格のリズムがテーマとして現れます。でも中間部はとても不思議。現実と虚の世界を行き来します。その虚の世界にフゥッと吸い込まれる入り口の1小節が凄い。

そして終曲は、二つの農村のメロディがテーマとして出てきます。2つ目のメロディは、民俗楽器のツィンバウィの音でフレーズを閉じて、それはとても唐突に響いて来るのですが、あたかも農村の空気の震えのように感じられます。そのあと、雰囲気は一転して、3つ目のテーマは優雅なマズールになる。。。!

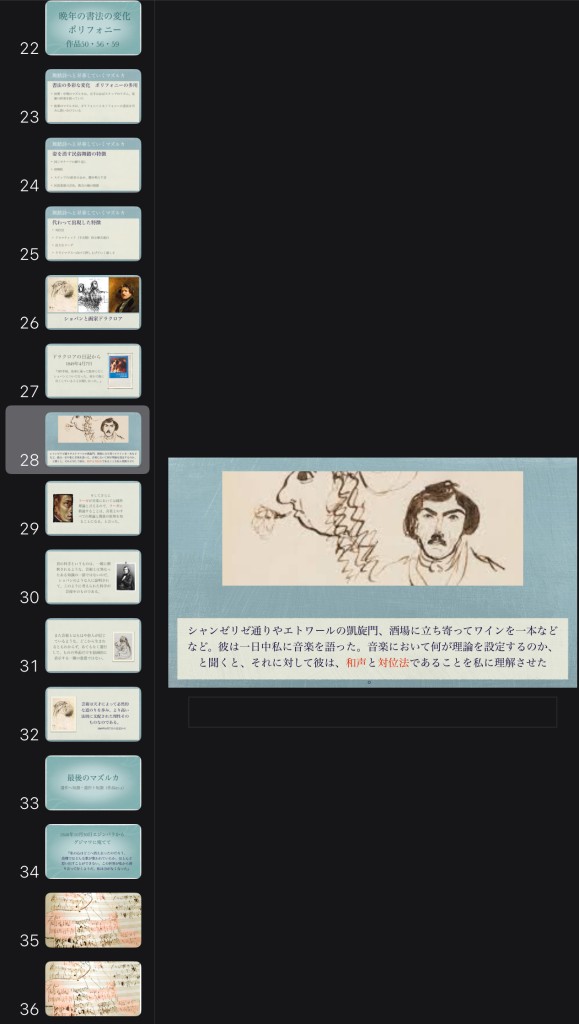

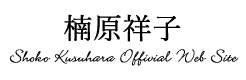

ショパン最晩年、1849年の死の年のこと、画家のドラクロアとの会話が『ドラクロアの日記』に綴られています。

二人の天才の共通理解は、それが絵画についての場合はどうなのかわからないですが、音楽については、芸術とは当て所もなく運行される霊感などではなく、ショパンのような天才によってだけ証明される科学なのだ、とドラクロアは結論付けています。

嵐のような風雨のひどい中、多くの方々にご来場いただきまして誠にありがとうございます。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。